Печать Владимира Мономаха

Древнейшей летописью, сохранившейся до наших дней, считали «Повесть временных лет». Названа так по первому предложению: «Вот повесть временных лет, откуда есть пошла Русская земля…» В ученой среде много лет ведутся дискуссии о летописании на Руси. Считается, что первые летописи начали писать в конце Х – начале ХI в. Ежегодные статьи были объединены в первый древнерусский летописный свод 1037–1039 гг. при Ярославе Мудром. Потом были созданы Новгородский свод 1050 г. и два киевских – 1073-го и 1095 гг. Все эти летописи не сохранились. Академик А. Шахматов в начале ХХ в. и его последователи реконструировали их по материалам отрывков, которые попали в «Повесть временных лет» и одной из поздних Новгородских летописей.

«Повесть…» имела три редакции. Первая – уложение летописца Нестора в главном центре летописания Руси – Печерском монастыре (г. Киев) около 1113 г. По указанию князя Владимира Мономаха летопись дважды реконструирована (в 1116-м и в 1119 гг.) в Выдубецком монастыре на околице Киева (Печерский монастырь был враждебным князю). «Повесть…» сохранилась в последней редакции. В летописи – детальные свидетельства о территории славян, о племенах, обычаях, языках, быте, богослужениях, о походах князей, битвах и пр. Кроме описания героического прошлого летопись выступает против ссор и междоусобиц. Летописец Нестор сумел объединить древнерусскую историю с всемирной, показать важную роль Руси в мировом историческом процессе.

Нестор – ученый монах Киево-Печерского монастыря. Кроме «Повести…» он считается автором «Жития Феодосия» об основателе монастыря Феодосии Печерском и «Жития Бориса и Глеба». В среде ученых были и есть сомнения в авторстве Нестора (Костомаров, Срезневский). Иловайский утверждает, что автором «Повести…» был игумен Сильвестр Выдубецкий. Но еще в ХIII в. имя Нестора как автора «Повести…» было известно на Руси. Выдающийся памятник древнерусского времени «Киево-Печерский патерик» свидетельствует, что Нестор имел большой авторитет в монастыре и ученых кругах Киева. «Повесть временных лет» имеет высокую литературную ценность.

До «Повести временных лет» у восточных славян были летописи, которые, к сожалению, не сохранились. Ученые К. Бестужев-Рюмин, И. Срезневский (ХІХ в.), А. Шахматов, Б. Рыбаков (ХХ в.) доказали: летописи, которые дошли до нашего времени, – своды. То есть такие авторы, как Нестор и другие в ХІІ в., сводили в единую тетрадь отечественные летописи, которые были написаны раньше (в ІХ – ХІ вв.), а также добавляли свидетельства из иноземных источников. К тому же во время сведения старых записей производилась цензура в угоду княжеской верхушке. Михаил Брайчевский уверенно и неопровержимо доказывает, что «Первым историческим произведением в нашей стране была «Летопись Аскольда», начатая около 865/6 г. «Летопись Аскольда» – своеобразный манифест, при помощи которого Киевская держава провозглашала свою принадлежность к ойкумене. Эпоха Аскольда (середина и вторая половина ІХ в.) в развитии Руси была выдающимся рубежом. В 860 г. Аскольдова Русь приняла христианство и начала проводить широкую программу культурно-идеологических мероприятий. Создание первого идеологического произведения среди идеологических мероприятий Аскольда, вероятно, занимало одно из центральных мест».

М. Брайчевским произведена реконструкция «Летописи Аскольда», что дает возможность говорить о первоначальном тексте, а не о своде.

Большинство ученых считают, что первый свод древнерусских летописей 1037–1039 гг. при Ярославе Мудром уложил первый русский митрополит, видающийся мыслитель, философ, церковный деятель, ученый и писатель Илларион (Никон). Благодаря ему дошла до наших времен «Повесть временных лет», он же – автор памятника славянской философской литературы «Слово о законе и благодати», в котором воспевал Древнюю Русь и предсказывал ее культурный расцвет. Идейное содержание, языковые и стилистические особенности сближают «Слово…» с древнейшим летописным сводом.

В трех редакциях сохранился первый свод древнерусских письменных норм светского права. «Русская правда» состоит из «Правды Ярослава» («Древнейшая правда»), «Правды Ярославичей» (Документальный статут) и отдельных законодательных постановлений.

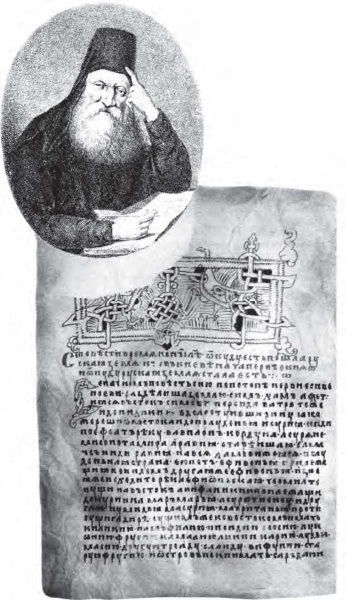

Нестор-летописец. Гравюра, 1821 г.

Титульный лист «Повести временных лет»

Короткую редакцию «Русской правды» нашел В. Татищев в Академическом списке Новгородской первой летописи, текст ее опубликовал А. Шлецер в 1767 г., расширенную редакцию впервые издал В. Крестинин в 1788 г., сокращенную редакцию – В. Качалов в 1846 г.

Ученые считают, что этот свод норм права берет начало еще с родоплеменного строя. В его основе – Закон Русский, на котором клялись русские воины во время договора с Византией в 944 г., и Закон Земельный времен Владимира Святославича. «Древнейшую правду» издал Ярослав в связи с конфликтом в Новгороде варяжской дружины с торговым людом в 1015–1016 гг. Краткая редакция «Русской правды», по мнению ученых, является сводом законов Ярослава Мудрого («Суд Ярославль Володимеричь»), редакции 1036 или 1037 гг. По поводу «Правды Ярославичей» существует предположение, что она была принята в 1072 г. на съезде Изяслава, Святослава и Всеволода Ярославичей в Вышгороде. Издание расширенной редакции «Русской правды» датируют концом ХІ – началом ХІІІ в. «Русская правда» сыграла свою роль в социально-экономическом развитии общества, его феодализации, укреплении державности.

В Лаврентьевском списке «Повести временных лет» сохранилось древнерусское литературно-публицистическое произведение «Поучение Владимира Мономаха», куда входит само «Поучение» Мономаха детям, его жизнеописание, письмо князю Олегу и молитва. Установлено, что молитва не принадлежит Мономаху, письмо к Олегу Святославичу (Гориславичу) написано Мономахом в 1096 г. в связи с гибелью сына Изяслава в междоусобных войнах с Олегом, а «Поучение» и жизнеописание созданы в 1117 г. «Поучение», вероятно, было включено в список в конце ХІІІ в. и датировано написанием раннего письма 1096 г. В «Поучении» князь рассказывает о моральных устоях, дает практические советы, как руководить державой; в жизнеописании свидетельствует о походах, войнах, об охотничьих успехах периода 1068–1117 гг.

Выдающимся памятником древнерусской литературы конца ХІІ в. является «Слово о полку Игореве». Согласно последним свидетельствам филологов – создано в 1188 г. Открыл «Слово…» в списках ХVІ в. и напечатал (со многими ошиб ками) в 1800 г. А. Мусин-Пушкин. Но во время пожара Москвы в 1812 г. оригинал сгорел. Много было споров вокруг этого произведения, его считали подделкой. Академик Д. Лихачев доказал сходство «Слова…» с литературными произведениями ХI – ХII вв. Это произведение отражает историческую действительность Руси ХII в. в художественно-символизированной, обобщенной, поэтической форме, потому говорить о точности событий и деяний трудно.

Составной частью южнорусского свода является Киевская летопись. В списке она идет после «Повести временных лет», перед Галицко-Волынской летописью. Южнорусский свод часто называют Ипатьевской летописью, хотя точнее будет – Ипатьевский свод, список – это первый свод начала ХV в., в который вошла Киевская летопись. Позже списки – Хлебниковский ХVI в., Погодинский и Ермолаевский ХVII в., Краковский и Марка Бондура ХVIII в.

Киевская летопись уложена из нескольких самостоятельных летописаний игумена Выдубецкого монастыря в Киеве Моисея в конце ХII в. Ученые считают, что к созданию этой летописи причастны Поликарп, Кузьмище Киевлянин, Галичанин (летописец Святослава Всеволодовича), Владимиро-Суздальские книжники. Летопись охватывает события 1117–1198 гг.; фрагменты летописания Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского, Святослава Всеволодовича, киевского Рюрика Ростиславича; свидетельства о событиях в Галицко-Волынском княжестве; с 1190 г. идет хроника, по свидетельству Б. Рыбакова, уложенная боярином киевским Петром Борисовичем времен князя Изяслава Мстиславича и его сына Мстислава (Б. Рыбаков считает, что он же был автором «Слова о полку Игореве»); с 1197 г. игумен Моисей дополнил летопись свидетельствами о смоленских князьях Ростиславичах.