Война 1877—1878 гг.

В Турецкой войне 1877—1878 гг. я уже участвовал лично, в чине поручика, и был полковым адъютантом Тверского драгунского полка.

В 1876 году мы стояли в своей штаб-квартире в урочище Царские Колодцы, Сигнахского уезда, Тифлисской губернии. Много было толков о войне среди офицеров, которые ее пламенно желали. Однако никто не надеялся на скорое осуществление этой надежды. В особенности нетерпеливо рвались в бой молодые офицеры, наслушавшиеся вдоволь боевых воспоминаний от своих старших товарищей, участвовавших в турецкой войне 1853—1856 гг. и в кавказских экспедициях. И вдруг 2 или 3 сентября была получена командиром полка телеграмма начальника штаба Кавказского военного округа, в которой предписывалось полку немедленно двинуться через Тифлис в Александропольский лагерь. Трудно описать восторг, охвативший весь полк по получении этого известия. Радовались предстоящей новой и большинству незнакомой боевой деятельности (все почему-то сразу уверовали, что без войны дело не обойдется); радовались неожиданному перерыву в однообразных ежедневных занятиях по расписанию; радовались, наконец, предстоящему, хотя бы и мирному, походу, который заменит собою скучную до приторности штаб-квартирную казарменную жизнь.

Часто впоследствии, когда приходилось переносить разные тяжкие невзгоды, вспоминалась нам наша штаб-квартира в радужном свете, но в то время, я уверен, не было ни одного человека в полку, который не радовался бы от всего сердца наступившему военному времени.

Впрочем, нужно правду сказать, что едва ли кто-либо был особенно воодушевлен мыслью идти драться за освобождение славян или кого бы то ни было, так как целью большинства была именно самая война, во время которой жизнь течет беззаботно, широко и живо, денежное содержание увеличивается, а вдобавок дают и награды, что для большинства было делом весьма заманчивым и интересным.

Что же касается низших чинов, то, думаю, не ошибусь, если скажу, что более всего радовались они выходу из опостылевших казарм, где все нужно делать по команде; при походной же жизни у каждого – большой простор. Никто не задавался вопросом, зачем нужна война, за что будем драться и т. д., считая, что дело царево – решать, а наше – лишь исполнять. Насколько я знаю, такие настроения и мнения господствовали во всех полках Кавказской армии.

6 сентября полк, отслужив молебен, покинул свою штаб-квартиру в составе четырех эскадронов; нестроевая же рота была оставлена в Царских Колодцах впредь до особого распоряжения, потому что все тяжести были оставлены на месте за неимением средств поднять их своими силами. Полковой обоз был у нас в блестящем состоянии, так как стараниями нашего бывшего полкового командира барона Мейендорфа были изготовлены фургоны, как у немецких колонистов, на прочных железных осях; но у нас по мирному времени было всего пятнадцать подъемных лошадей, да и то весьма незавидных. а потому пришлось двинуться с места с помощью обывательских подвод и нагрузить строевых лошадей походными вьюками, забрав притом лишь самое необходимое на ближайшее время.

Стодвадцативерстное расстояние от Царских Колодцев до Тифлиса полк прошел в трое суток и в Тифлисе имел две дневки. После первого же перехода было обнаружено много побитых спин у лошадей; по прибытии о Тифлис оказалось, что побиты спины чуть ли не у половины лошадей полка, хотя большинство из них отделались небольшими ссадинами на хребте, у почек; эти ссадины скоро прошли бесследно. Виною была, конечно, малая сноровка людей, которые не умели ловко укладывать вещи в чемоданы и, приторачивая их к задней луке, недостаточно подтягивали, а кроме того, сами на походе болтались в седле.

Командир 1-го эскадрона майор князь Чавчавадзе просил и получил разрешение вместо чемоданов сделать своему эскадрону подушки, которые набивали вещами и клали на ленчик под попоной. Такой способ возки вещей практиковался во время Кавказской войны во всех наших драгунских полках и был перенят у казаков. Другие эскадроны последовали примеру 1-го эскадрона, и мы всю кампанию проходили с такой укладкой вещей, оказавшейся действительно весьма практичной и удобной.

Лошади, не втянутые заблаговременно в работу, при первых относительно больших переходах в сильную жару (как упомянуто выше, мы прошли 120 верст в три перехода, без дневок, в обыкновенное же время проходили это расстояние в пять переходов с двумя дневками) спали с тела, осунулись.

Я остановился на этих мелочах потому, что тут немедленно сказалось неправильное обучение всадников и лошадей в мирное время, то есть погоня за красотой и блеском в ущерб боевому делу. Тому были виною не командир полка и не эскадронные командиры, которые, будучи старыми кавказскими офицерами, не могли симпатизировать таким приемам обучения, но, поневоле покоряясь требованиям свыше, с досадою отбрасывали боевой опыт и заменяли его обучением плацпарадным замашкам, которые всегда были так противны кавказцам. Результаты мирного воспитания нашего, как я упомянул, сказались тотчас же; потом нам пришлось пожинать еще много плодов этого воспитания и уже во время войны учиться и учить старым сноровкам, брошенным по приказанию и потребовавшимся снова, как только мы столкнулись с боевой деятельностью.

9 сентября эшелон, состоявший из нашего полка и 5-й пешей батареи Кавказской гренадерской дивизии, двинулся из Тифлиса по Делижанскому шоссе в город Александрополь, куда и прибыл, согласно предписанному маршруту, 26 сентября.

На первом переходе батарея пошла между дивизионами драгун, хотя неприятеля, конечно, и предвидеться не. могло около Тифлиса, да еще в мирное время. При таком порядке не замедлила подтвердиться пословица, что пеший конному не товарищ: пешая батарея совсем заморилась и все-таки отставала от головного дивизиона, который постоянно должен был останавливаться, чтобы дать подтянуться колонне; задний же дивизион шел черепашьим шагом. К счастью, со второго перехода был изменен порядок движения, и батарея пошла отдельно; полк же старался развить шаг лошадей и достиг того, что, подходя к Александрополю, мы легко делали около семи верст в час, причем было обращено строгое внимание на то, чтобы хвост каждого эскадрона не рысил и не смел оттягивать. Шли мы без мундштуков, на трензелях.

В Александрополе нас встретил и пригласил к себе на обед, как офицеров, так и нижних чинов, 154-й пехотный Дербентский полк, у которого мы и пировали почти целую ночь. Нечего говорить, что как большинство тостов, так и все разговоры были на тему «война», которую мы надеялись предпринять осенью же. Обычай встречи и угощения прибывающей воинской части какой-либо другой частью твердо укрепился тогда в кавказских войсках; такие две части называли себя кунаками, то есть друзьями. Обычай этот имеет великий смысл в боевом отношении, так как такие части-кунаки не только не покинут друг друга в бою, но и приложат все силы, чтобы помочь друг другу и выручить, будь то на поле брани, в походе или в лагере.

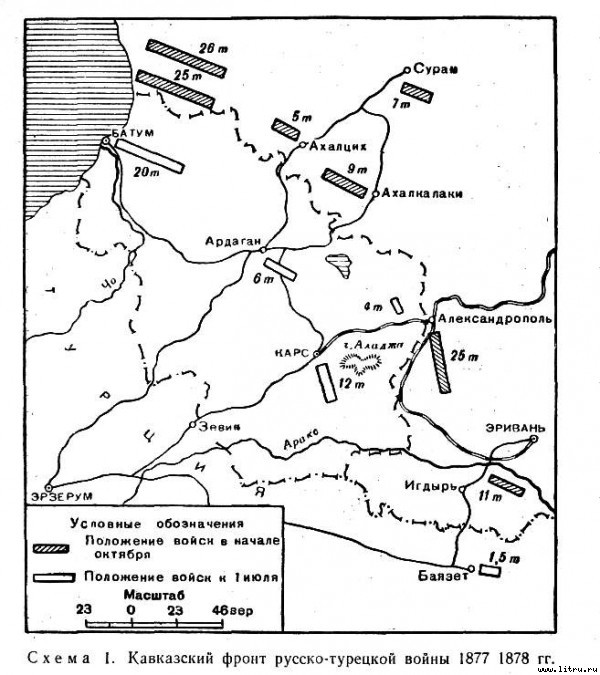

В начале октября был отдан приказ о сформировании действующего корпуса на кавказско-турецкой границе[1] и о назначении командующим корпусом генерал-адъютанта Лорис-Меликова. В день своего прибытия он произвел войскам лагеря тревогу, а после церемониального марша собрал вокруг себя всех офицеров и сказал соответствующую случаю речь. Мы ей очень обрадовались, так как, во-первых, могли из нее заключить, что дело положительно клонится к войне, которой мы очень желали, а во-вторых, нам было объявлено о выдаче полугодового оклада жалованья сверх нормы и о переходе на довольствие по военному положению.